転職を考えているものの、退職の手続きに不安を感じる人は多くいます。この記事では、退職手続きの流れや必要な書類、退職後の公的手続きについて解説します。記事を読めば退職手続きの進め方がわかり、新たなキャリアへの第一歩を踏み出すことが可能です。

退職手続きの流れ

退職手続きの流れは以下のとおりです。

- 退職の意思表示

- 退職願の準備と提出

- 業務の引き継ぎ

- 取引先への連絡と挨拶

- 有給休暇の消化

- 退職

退職の意思表示

退職手続きの最初のステップとして、退職の意思を表示しましょう。上司や人事部門に直接口頭で伝える方法が基本です。退職の理由を簡潔に説明し、退職希望日を明確に伝えます。退職の意思表示をする際は、以下の点に注意しましょう。

- 会社の規定や慣例に従う

- 感謝の気持ちを示す

- 質問や懸念事項へ対応する

退職後の連絡先を伝えることも大切です。退職願の提出のほか、引き継ぎや残務処理についても相談しましょう。丁寧かつ明確に意思表示をすると、会社との良好な関係を保ちながら退職が可能です。

» 退職の伝え方と適切なタイミング

退職願の準備と提出

退職願のフォーマットを用意し、退職日を明確に記載します。退職理由を簡潔に書き、感謝の言葉を添えましょう。退職願は、退職日の1〜2か月前を目安に上司に直接提出します。退職願はコピーを保管してください。提出後は、人事部門に受理されたかどうかを確認しましょう。

必要に応じて退職届も準備してください。退職願と退職届の違いを理解し、会社の規定に沿って適切な書類を提出しましょう。

特に労働組合のある会社の場合、あなたの退職情報は疾風のように組合員に伝わります。提出した後に、同僚から確認があるかも知れません。うかつにネガティブな内容を言わないように気をつけましょう。

業務の引き継ぎ

適切に業務の引き継ぎをすれば、会社の業務に支障をきたさず、後任者がスムーズに仕事を始められます。引き継ぎの主な内容は以下のとおりです。

- 引き継ぎ計画の作成

- 業務マニュアルの作成や更新

- 進行中のプロジェクトの状況整理

- 重要な連絡先リストの作成

- 未完了タスクのリストアップ

資料を作成するだけでなく、後任者への直接的な指導や説明も必要です。引き継ぎ後も一定期間、質問対応ができるようにしましょう。引き継ぎが完了したら、上司への報告と確認が大切です。丁寧な引き継ぎは、会社への配慮を示すとともに、自身の評価を上げる結果にもつながります。

取引先への連絡と挨拶

スムーズな引き継ぎと良好な関係維持のために、取引先への連絡と挨拶は計画的に進めましょう。会社名や担当者名、連絡先情報を含めた取引先のリストを作成します。電話やメール、直接訪問など、取引先との関係性に応じて連絡方法を決めましょう。

» 退職挨拶のメールで良好な人間関係を継続させるコツを紹介

連絡内容は事前に準備してください。退職の旨や後任者の紹介、感謝の言葉などを伝えましょう。重要な取引先には、直接訪問して挨拶が必要です。可能であれば後任者を同行させ、スムーズに引き継ぎをしましょう。連絡をした取引先は、リストで管理すると、連絡漏れを防げます。

有給休暇の消化

有給休暇の残日数を確認し、退職日までに消化可能な日数を計算してください。上司と相談して有給の消化計画を立て、業務に支障がない範囲で休暇を取得しましょう。計画的に有給消化すれば、退職金や失業保険に影響を与えずに済みます。消化できない有給休暇については、金銭補償の可能性を確認しましょう。

緊急時の対応方法を事前に決め、有給休暇中も業務連絡に対応できる体制を整えると安心です。有給休暇の消化状況は、人事部門に報告し、最終的な退職日と有給消化の関係を明確にします。

退職

最終出勤日には、人事部門で退職手続きをします。退職手続きでは、退職に関する書類への署名や確認が必要です。会社から貸与されていた物品の返却や、会社から受け取る書類の手続きも済ませましょう。退職日の流れについて、事前に人事部門に確認しておくと安心です。

退職手続きの際に会社に提出・返却するもの

退職手続きの際に会社に提出・返却するものは以下のとおりです。

- 健康保険証

- 貸与品

- 重要書類や業務資料

健康保険証

健康保険証は、退職時に必ず会社へ返却する必要があります。健康保険証は会社の健康保険に加入していた証明です。退職すると健康保険の資格を失うため、必ず返却してください。退職日までに人事部門へ提出し、家族の分も含めてすべて返却が必要です。紛失した場合は速やかに報告しましょう。

返却を忘れると罰則の可能性があります。返却後は国民健康保険に加入するか、次の就職先が決まっている場合は新しい会社から発行される保険証を使用します。任意継続被保険者制度を利用する選択肢もありますが、一時的な措置のため、長期的な視点で判断してください。

返却時期は退職日の前後ですが、会社により異なるため、人事部門に確認しましょう。保険証のコピーを控えておくと、医療機関での受診歴などの参考になります。

貸与品

会社からの貸与品の返却は、退職手続きの重要な一部です。貸与品の返却を忘れると、後々トラブルになる可能性があるため、注意しましょう。一般的に返却が必要な貸与品は以下のとおりです。

- パソコンやタブレット

- 携帯電話やスマートフォン

- 社員証やIDカード

- 制服や作業着

- 名刺

- 鍵

- 社用車

- クレジットカード

- 各種アクセスカード

- 業務用ツールや機器

- 社内マニュアルや資料

- 備品(文具、オフィス用品など)

返却の際は、会社の担当者と一緒に確認しましょう。返却漏れがないことや、返却したものが確実に記録されていることを確認できます。貸与品の種類や数が多い場合は、事前にリストを作成して漏れがないかチェックしましょう。

重要書類や業務資料

重要書類や業務資料の取り扱いには注意が必要です。会社の機密情報や個人情報を含む文書は返却しましょう。以下の書類が該当します。

- 業務マニュアルや手順書

- プロジェクト関連の報告書や計画書

- 顧客リストや取引先情報

- 社内規定や就業規則の文書

- 研究開発資料や特許関連書類

重要書類には、紙媒体だけでなく、電子データも含まれます。パソコンやUSBメモリなどの記録媒体に保存されているデータも、確実に削除または返却しましょう。社内システムのアクセス情報や会社のロゴ、商標を含む資料なども重要です。

情報が外部に漏れると、会社に大きな損害を与える可能性があるため、慎重に扱う必要があります。退職時には、上司や人事部門と相談して、自分が保有している重要書類や業務資料のリストを作成し、漏れなく返却しましょう。

退職手続きの際に会社から受け取るもの

退職手続きの際に会社から受け取るものは以下のとおりです。

- 雇用保険被保険者証

- 年金手帳

- 源泉徴収票

- 離職票

- 退職証明書

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、退職時に会社から受け取る重要な書類の一つです。雇用保険への加入を証明する書類で、保険証番号や資格取得年月日、個人情報などの重要な情報が記載されています。次の就職先で必要なため、大切に保管しましょう。紛失した場合は、再発行が可能です。

雇用保険被保険者証は、失業給付を受ける際にも必要です。通常は、離職票と一緒に交付されます。保管期間に制限はありませんが、次の就職時に新しい会社へ提出する必要があるため、紛失に注意しましょう。近年では、雇用保険被保険者証の電子化が進んでいますが、紙の証明書も依然として重要です。

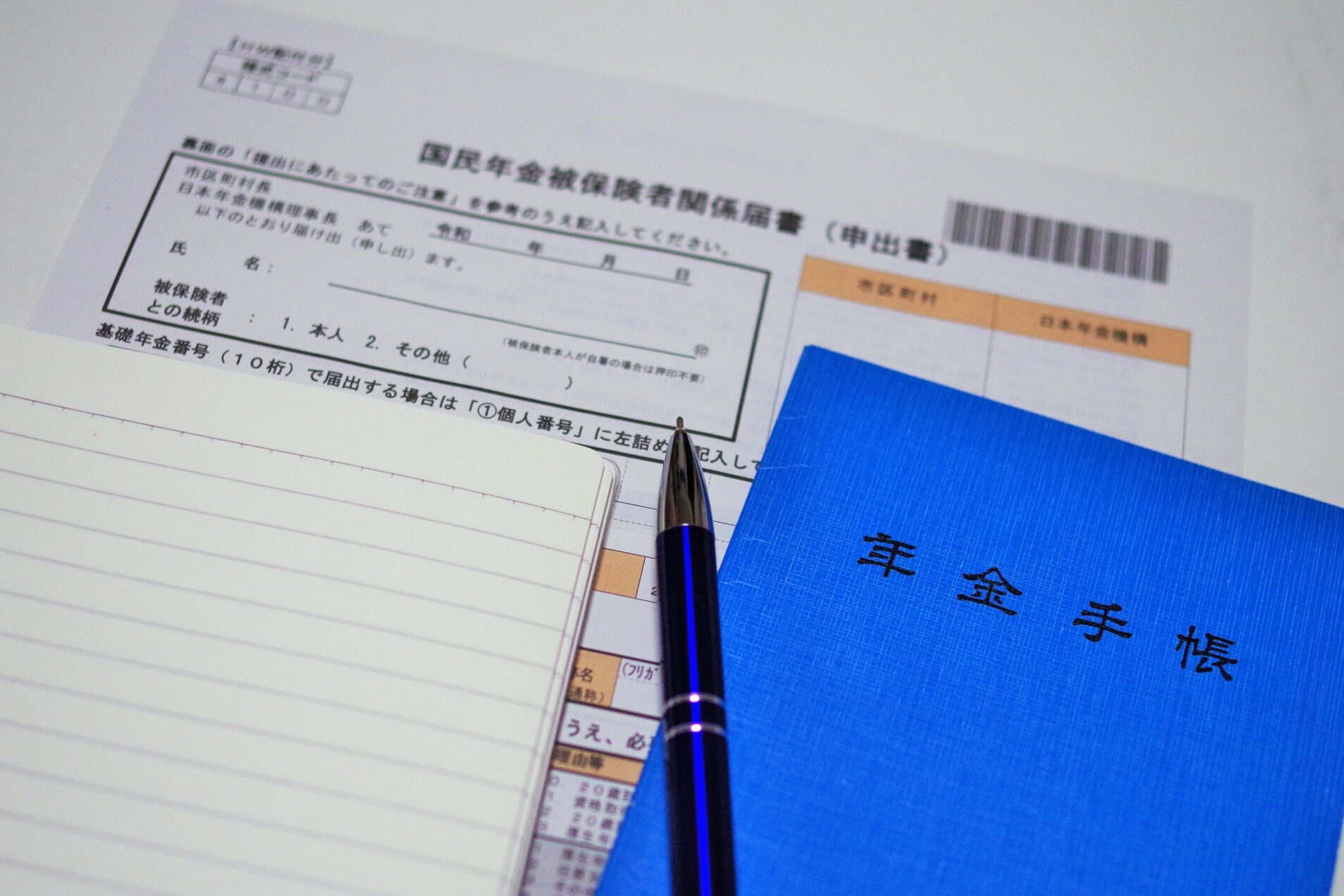

年金手帳

年金手帳は、公的年金加入者に交付される重要な身分証明書です。基礎年金番号が記載されているため、年金記録の管理や各種手続きの際に求められます。通常は、退職時に会社から返却されます。紛失した場合は再発行が可能です。2022年以降、年金手帳は原則としてマイナンバーカードに統合されました。

新たに発行されることはありませんが、既存の年金手帳は引き続き使用できます。年金手帳は大切な書類のため、安全な場所で保管しましょう。年金事務所や年金相談センターでの手続きの際に必要な場合があります。

源泉徴収票

源泉徴収票には、1年間の給与支払額や源泉徴収税額が記載されています。源泉徴収票の主な役割は、以下のとおりです。

- 確定申告や住民税申告

- 転職時の年収証明

- 支払金額と所得税額の確認

通常、源泉徴収票は毎年1月に前年分が会社から従業員に渡されます。退職時には最後の給与が支払われる時に交付されるため、必ず受け取りましょう。源泉徴収票には給与や税金の情報だけでなく、扶養親族の数や保険料控除などの情報も含まれています。

将来の税金や社会保険に関する手続きで必要になる可能性があるため、大切に保管しましょう。法律では、5年間の保管が必要です。紛失した場合は再発行が可能ですが、時間がかかる場合があります。源泉徴収票の記載内容に誤りを見つけた場合は、すぐに会社に訂正を依頼してください。

正確な情報の記載を確認すると、将来のトラブルを防げます。

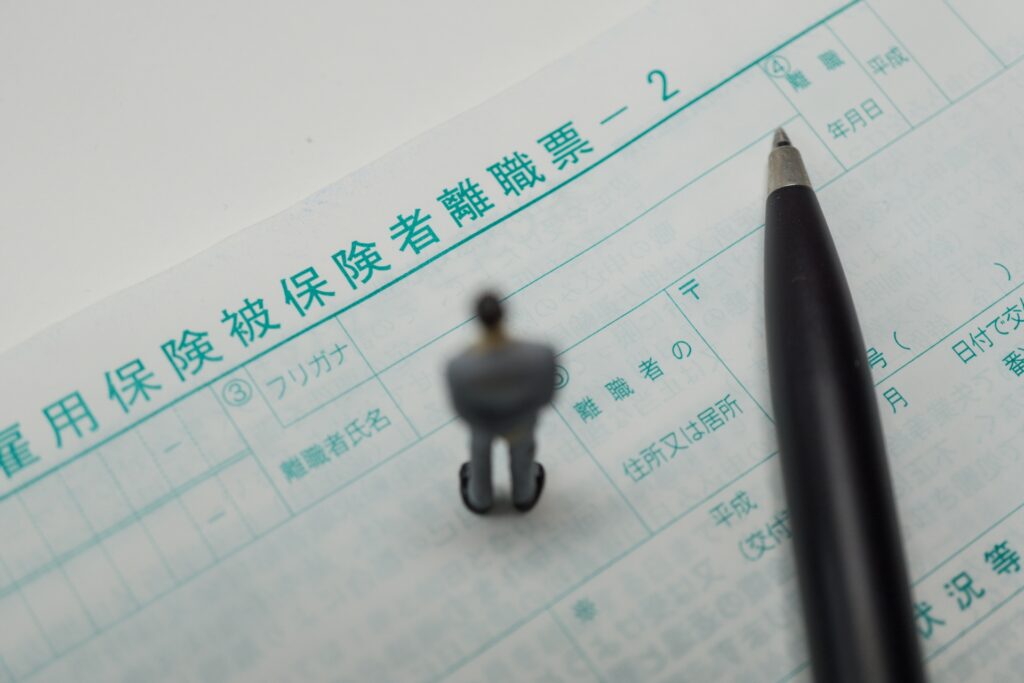

離職票

離職票は、雇用保険被保険者が離職した際に事業主が作成する公的な証明書です。離職理由や在職期間、賃金などの情報が詳しく記載されています。離職票は、ハローワークで失業給付を受ける際の証明書類です。離職票には2種類あり、離職票-1と離職票-2に分かれています。

事業主には、雇用保険の被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に離職票を作成し、交付する義務があります。離職票の内容をよく確認し、記載内容に誤りがある場合は、速やかに会社に訂正を依頼しましょう。離職票は、退職後すぐにハローワークへ提出しなくても問題ありません。保管期間は離職日から1年間あるため、落ち着いて次の行動を考えられます。

雇用保険の被保険者でなくなる日は、退職した翌日です。つまり、退職になった日の翌々日から10日以内に雇用者は離職票を交付する義務があります。

離職票を紛失した場合は、元の勤務先に連絡をすれば再発行が可能です。離職票は、再就職活動や失業給付申請に欠かせない重要な書類のため、大切に保管しましょう。

退職証明書

退職証明書は、退職時に会社から発行される重要な公的書類です。退職日や在職期間、業務内容などが記載されます。再就職や転職の際に必要なため、大切に保管しましょう。退職証明書の特徴は以下のとおりです。

- 法律で定められた項目以外の記載は会社の任意である

- 退職後3年間は会社に保管義務がある

- 退職時に発行されない場合は後日請求できる

- 記載内容に不備や誤りがある場合は訂正を依頼できる

- 退職理由の記載は義務ではない

原則として、退職証明書は無料で発行されます。退職後の証明書発行には手数料がかかる場合もあるため、注意が必要です。退職の際には必ず受け取りましょう。

退職後の公的手続き

退職後に必要な公的手続きは、以下のとおりです。

- 健康保険の切り替え

- 雇用保険(失業保険)申請の手続き

- 年金の切り替え

- 住民税と所得税の手続き

健康保険の切り替え

健康保険は、退職後14日以内の切り替えが必要です。期限を過ぎると、さかのぼって保険料を支払う必要があるため、注意しましょう。退職すると、加入していた会社の健康保険から外れ、新たな保険への加入手続きが求められます。一般的な選択肢は、国民健康保険への加入です。

手続きに必要な書類は、退職証明書や本人確認書類、マイナンバーカードです。書類を持って、居住地の市区町村の役所で手続きをしましょう。国民健康保険の保険料は、前年の所得や世帯の人数などによって計算されます。支払い方法は、口座振替や納付書による支払いなど、自治体によって異なります。

扶養家族がいる場合は、一緒に加入手続きをしてください。家族の分の書類も忘れずに準備しましょう。速やかに健康保険を切り替えると、医療費の負担が大きくなるリスクを避けられます。新しい職場が決まっている場合は、次の会社の健康保険に加入するため、入社時に手続きをします。

雇用保険(失業保険)申請の手続き

雇用保険(失業保険)の申請手続きは、退職後の生活を支える重要な手続きです。離職票が届いたら、ハローワークの開いている時間に間に合うようなら、その日のうちにハローワークに向かうことを勧めます。届出が早いほど、失業給付が貰える日が早くなります。

ハローワークで求職申込みと雇用保険受給資格の決定を受けましょう。必要な書類は、離職票や雇用保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバー関連書類などです。初めて離職票をハローワークに届け出た日が、失業給付支給の際に基準として計算する日になります。

届出をすると、その後の説明会の日時を指定されます。よほどの都合がない限り、参加者は日時の余裕があるものとして見なされるので説明会の日時変更ができません。求職者、つまり、今働いていない人が参加する説明会ということを理解しましょう。

失業認定日を決めたら、定期的にハローワークに行く必要があります。自分のスケジュールに合わせて、日程を決めましょう。基本手当の支給を受けるためには、4週間ごとに失業認定申告書の提出が必要です。ただ待っているだけではなく、求職活動実績を記録し、報告してください。

再就職した場合は、速やかにハローワークに報告しましょう。支給終了後も求職活動を継続する場合は、職業相談を受けられます。困ったことがあれば、ハローワークの職員に相談してください。

年金の切り替え

退職後14日以内に年金を切り替える必要があります。国民年金への加入手続きは、年金事務所または市区町村の国民年金窓口でできます。必要な書類は年金手帳や退職証明書、本人確認書類です。支払い方法は、口座振替やクレジットカード払い、納付書から選択してください。

経済的に困難な場合は、保険料の免除・猶予制度を利用できる可能性があります。窓口で確認し、必要に応じて申請しましょう。60歳以上の方は任意加入制度の利用も検討できます。マイナンバーを利用したオンライン手続きも可能です。

住民税と所得税の手続き

退職後には、必ず住民税と所得税の手続きが必要です。住民税は、退職後も前年の所得に基づいて計算されるため、6月〜翌年5月まで納付する必要があります。退職の時期によって納付方法が変わるため、注意が必要です。多くの場合、特別徴収から普通徴収に切り替わります。

前年の所得が大きい場合、住民税は大きな負担になります。在職時は給与の支給時に天引きされているので、あまり金額を意識したことが無い人も多いはずです。納付書で見て、改めて住民税の課税額の大きさに気づきます。予め、年間にかかる住民税額を捉えておきましょう。

退職後に引っ越す場合は、新しい住所を市区町村に届け出ると、住民税の納付書が正しい住所に送られます。納付方法は一括か分割かを選べるため、自分の経済状況に合わせて選択しましょう。所得税は、多くの場合、年末調整で精算済みです。退職後の確定申告が必要な場合は、忘れずに手続きしてください。

所得税の還付がある可能性もあるため、確定申告の要否を確認しましょう。適切な手続きにより、将来的なトラブルを防げます。わからないことがある場合は、住民税は市区町村の窓口、所得税は税務署に相談しましょう。

まとめ

退職手続きは複雑で多岐にわたります。一連の流れを把握し、計画的に進めれば、スムーズに退職できます。会社への返却物品や書類、会社からの受取書類、退職後の健康保険や年金手続きなどに注意しましょう。十分な準備期間を設けて丁寧に対応すると、トラブルを避け、円滑に退職できます。